Mitgl./7,50 € Nichtmitgl.

Im Jahre 1979 führte der französische Philosoph Jean-François Lyotard in seinem Werk La Condition postmoderne das Begriffspaar Moderne und Postmoderne ein. Postmoderne be-deutet hier den Abschied von der sogenannten Moderne. Diese Moderne ist geprägt von dem, was Lyotard die „großen Erzählungen“ nennt. Es handelt sich um gleichsam tragende, allge-mein akzeptierte Mythen und übergreifende Sinnversprechen, die zum Ende der Moderne ihre Überzeugungskraft verlieren und zerfallen – sei es die Erlösung einer sündigen Mensch-heit durch Jesus Christus, der Sieg der Arbeiterklasse oder die Unendlichkeit des Wirt-schaftswachstums.

In dem Werk van Randenborghs begegnen wir solchen Sinnversprechen vor allem in der Rolle, die der Religion beigelegt wird, aber auch in der Verklärung einer versunkenen bäuerlichen Welt oder der Beschwörung einer idealisierten Natur. Diese Figuren sind charakteristisch für das Werk van Randenborghs, aber gerade sie sind es auch, die ihm heute, so viel Glanz es sich in mancherlei Hinsicht bewahrt, einen Hauch von Fremdheit und Altertümlichkeit verleihen. Wenn wir unseren Blick auf die Geschichte richten, so empfinden wir spontan, dann würden wir das nicht auf die Weise tun, wie van Randenborgh es getan hat.

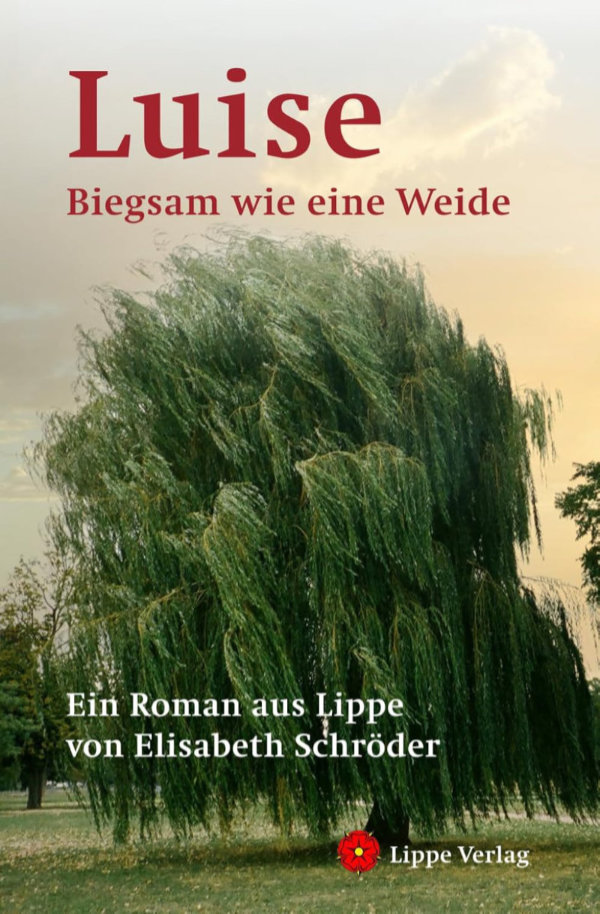

Gehen wir 100 Jahre weiter und sehen uns an, wie eine zeitgenössische Autorin sich ihrem Thema nähert. Das Enthusiastische ihrer Vorgängerin ist ihr fremd; verglichen mit dem älte-ren Werk wirkt das jüngere gleichsam ernüchtert. Wenn es statt auf Sinntiefe auf das leben-dige, präzise beobachtete Detail und statt auf das Drama auf den Bilderbogen setzt, erinnert das an eine zeitgenössische Geschichtswissenschaft, die sich nicht mehr für „große“ Themen wie Schlachten und Eroberungen, sondern für das interessiert, was man heute als Alltags-geschichte bezeichnet. Dazu passt, dass Elisabeth Schröders Roman sich auf ein umfang-reiches Quellenstudium stützt. Auch in diesem Punkt wird der Einfluss wissenschaftlichen Denkens bemerklich, das Faible des Positivismus für das Dokumentarische, das Faktum. Man begegnet hier einer schier unerschöpflichen Fülle von lebendigen Beobachtungen, zuweilen auch von einer Drastik, deren Tabulosigkeit bei der Vorgängerin undenkbar wäre.

Bei allen Unterschieden gibt es doch manche Gemeinsamkeiten zwischen beiden Autorinnen. Dazu gehört, dass die Familie für sie eine selbstverständliche und tragende Instanz bleibt. Aber Elisabeth Schröders Luise erschöpft sich nicht in einer bloßen Familienchronik. Mit ihrer liebevollen Hinwendung zur Vergangenheit ermuntert sie uns, den vielfältigen und uns so selten bewussten Fäden nachzugehen, die unser eigenes Leben mit der Geschichte unserer Heimat verknüpfen.

Dr. Jürgen Buchmann